Menu

記紀の系譜・下

▼第21代 雄略天皇

史資料に見られる「ワカタケル大王」「倭王武」と思しき古代日本を代表する天皇です。

大泊瀬幼武皇子(おおはつせわかたけるのみこ)は兄の安康天皇が眉輪王(まよわのきみ)に殺されると、眉輪王と彼を匿った葛城氏を攻め滅ぼしました。軍事専門の大伴・物部両氏を重用しての勝利でした。一見、安康天皇の仇討ちのようですが当時大王家をしのぐ勢いを持っていた葛城氏と皇位継承の可能性のある二人の兄・坂合黒彦皇子(さかあいのくろひこのみこ)と八釣白彦皇子(やつりのしろひこのみこ)を、その時の動乱に乗じて滅ぼします。

その一月後、これまた皇位継承に有力な従兄弟の市辺押磐皇子(いちのへのおしはのみこ)と狩りに行き、そこで押磐皇子を射殺し、その弟・御馬皇子(みまのみこ)も殺してしまいました。こうして血なまぐさい皇位継承争いの末、歴史に名高い雄略天皇は誕生したのです。

雄略天皇は“有徳”とも“大悪”とも評され、その存在感は『古事記』や『日本書紀』『万葉集』が編纂された時代には既に古代を代表する時代の画期の天皇として人々の心に刻まれ様々な逸話と共に語り継がれ今日に息づきます。

▼草香幡梭姫皇女

『日本書紀』

草香幡梭姫皇女(くさかのはたびひめのひめみこ)・橘姫皇女(たちばなひめのひめみこ)

『古事記』

波多毘能若郎女(はたびのわきいらつめ)・長日比売(ながひひめ)・若日下部命(わかくさかべのみこと)

背景は草香幡梭姫皇女の故郷 河内国から望む生駒山と河内湖です。古代の河内平野は河内湖と言う大きな湖に覆われており湖岸は生駒山麓の日下にまで達し日下(草香)江と呼ばれる入り江には蓮の花が咲いていました。

草香幡梭姫皇女はその名からもわかるように現在の大阪府東大阪市日下町の辺りに住んでいたようです。彼女が雄略天皇の皇后になるまでにはこんなエピソードがありました。

安康天皇は草香幡梭姫皇女を弟の大泊瀬幼武皇子(おおはつせわかたけるのみこ/後の雄略天皇)の妻にしようと考え、姫の兄・大草香皇子(おおくさかのみこ)の元に縁談を伝えるため臣下の根臣(ねのおみ)を使者として遣わします。根臣は大草香皇子の元へ行き安康天皇の意志を伝えると大草香皇子は良縁ということもあり大喜び。婚礼の標しとして家宝の“押木の玉縵(おしきのたまかづら)”を献上しようと考え これを根臣に託しました。ところが“押木の玉縵”のあまりの素晴らしさに心奪われた根臣はそれを横領し自らの悪事を隠すため安康天皇には「大草香皇子は縁談を断った」と嘘の報告をしました。これを聞いて怒った安康天皇は大草香皇子の館に兵を向け皇子を殺し、その妻・中蒂姫(なかしひめ)を奪って石上穴穂宮(安康天皇の宮)の後宮へ入れ、そして幡梭姫は大泊瀬皇子と結婚させました。

月日は流れ、草香幡梭姫皇女が雄略天皇の皇后になって14年目のこと。渡来した使節をもてなすために催された宴に参列した根臣が身に着けた装飾品が際立って素晴らしく人々の注目を浴びていました。それこそあの“押木の玉縵”ではありませんか! それを見た草香幡梭姫皇女は突然むせび泣き「あれは昔、私の兄・大草香皇子が穴穂大王(安康天皇)の命を受け、その標しに奉った品です!」と泣く泣く訴えます。これを聞いた雄略天皇は驚き激しく怒り根臣を罰しようとしました。恐れをなした根臣は逃げ出しましたが結局は殺され、ここに大草香皇子の無罪が証明されたのでした。

▼小子部栖軽

雄略天皇に仕えた小子部栖軽(ちいさこべのすがる)には三輪山の神(白大蛇)や鳴神(雷神)を捕えた勇ましい逸話がある一方で、蚕を集めるはずが間違って幼子を集めてしまうお茶目な一面もあります。

『日本書紀』巻第14-雄略天皇六年三月条

雄略天皇は后妃を伴い自ら桑の葉を摘み取って養蚕を勧めようと考え、側近である栖軽に全国から蚕(こ)を集めるよう命じた。ところが栖軽は天皇の仰せを聞き間違えて全国から幼子を集め天皇に奉った。それを見た天皇は大変面白がって、すべての幼子を栖軽に養育させ更に少子部連という姓を与えた。

『日本書紀』巻第14-雄略天皇七年秋七月条

天皇は少子部連栖軽に詔した。「私は三輪山の神の姿を見たい。お前は力もあるし行って捕らえて参れ」三輪山の神と言えば大物主神である。古よりの言い伝えでは、その正体は美しい白蛇と聞く。「とりあえず三輪山に登ってやるだけやってみます」と栖軽は答えた。栖軽は三輪山に登ると大蛇を捕らえてそれを天皇に奉った。天皇は神と対峙すると言うのに身を清めていなかった。それを知ってか知らずか大蛇は雷のような音を立て目を爛爛と輝かせた。天皇は畏れおののいて目を覆って大蛇を見ようともせず宮殿の奥深く隠れてしまった。栖軽は大蛇を丘に放した。この後、栖軽は少子部連雷と名を賜った。また大蛇を放った丘を「雷丘」という。

『日本霊異記』雷を捉ふる縁 第一

小子部栖軽は、泊瀬の朝倉の宮にて23年間天下を治めた雄略天皇の腹心の側近である。天皇が行宮の一つである磐余の宮にいらっしゃった時の事。天皇は大胆にも大極殿にて后と共寝をされていた。何も知らずに参上した栖軽は運悪くその営みを目撃してしまう。栖軽に気付き天皇はあわてて行為を止めたが、どうにもバツが悪い。その時、空に稲妻が走った。天皇は照れ隠しに栖軽に問うた。「そなたは鳴神(雷神)を捕らえることができるか?」「出来まする」栖軽は答えた。「ならば捕らえて参れ」と天皇は命じ、なんとか栖軽をその場から下がらせた。照れ隠しとは言え意地悪な難題であるが栖軽は宮を罷り出ると額に緋色の蘰(鉢巻)を巻き赤い幡桙を捧げて豊浦寺の方へ馬を走らせた。そして軽の諸越の巷に至った時に叫んだ。「天の鳴神よ、天皇の仰せによりお前を捕らえに来た! いかな鳴神と言えども天皇の仰せに逆らうまいな!」そうして走り帰る道すがら豊浦寺と飯岡との間に鳴神が落ちて来た。これを見て栖軽は竹篭に鳴神を入れて宮に持ち帰り天皇に奏上した。「鳴神を捕らえて参りました。」天皇と対面したその時、鳴神は強烈な光を四方に放ち明るく輝いた。天皇は恐ろしくなり鳴神に十分な供え物を捧げて落ちてきた場所に還すように命じた。今日でもその場所を「雷丘」と言う。

その後、栖軽が死んだ時に天皇は彼の忠信を偲んで七日七晩殯し鳴神が落ちた同じ場所に彼の墓碑を建てた。碑文には「雷を取りし栖軽の墓」とあった。例の鳴神は捕らえられたことを憎み恨んで栖軽の碑へと降りたち腹癒せに蹴ったり踏んだりしていたが、やがて碑が裂けその間に挟まって身動きが取れなくなってしまった。この事を聞いて天皇は鳴神を碑から放してやる為に人を使わした。鳴神は腑抜けたようにポカ~ンとして七日七晩その場に留まっていたという。天皇の勅使が鳴神によって壊された栖軽の墓碑を建て直した。碑文には「死にても雷を捕らえし栖軽の墓」とあった。古の時代に「雷丘」が名付けられた事の起こりのお話である。

※仏教公伝から遡る事およそ70年前の雄略天皇の御世に豊浦寺があるはずもなく、ここに『日本霊異記』が編纂された奈良朝末の面影が伺える。

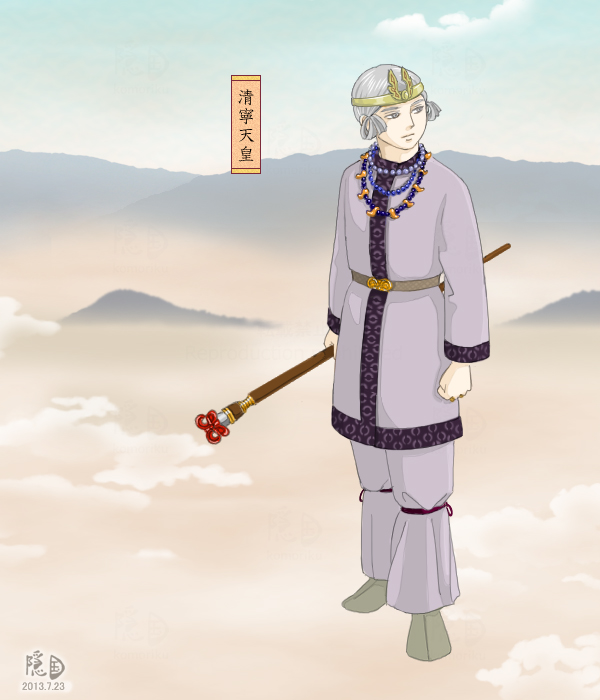

▼第22代 清寧天皇

『日本書紀』白髪武廣国押稚日本根子尊(しらかのたけひろくにおしわかやまとねこのみこと)

『古事記』白髪大倭根子命(しらかのおおやまとねこのみこと)

記紀によると白髪皇子は名前の通り生まれた時から白髪だったそうです。皇子は白子(アルビノ)だったのかもしれません。また生涯娶らず跡継ぎがいませんでした。

父の雄略天皇は軍事専門の臣下である大伴・物部両氏を重用し天皇の権威を高めてきました。そんな雄略天皇の跡を継ぐのは、吉備氏という後ろ盾のある星川・磐城皇子より既に本流が滅びた葛城氏系の白髪皇子でした。雄略天皇は病の床で大伴室屋大連(おおとものむろやのおおむらじ)に「白髪皇子を支え星川皇子の反逆に気を付けろ」と遺言します。案の定、雄略天皇崩御の後、星川皇子は吉備氏を後ろ盾に反乱を起こしますが大伴氏らに返り討ちにされました。

しかし白髪皇子を跡継ぎにしたことは皇位継承の流れを滞らせる結果を生みます。雄略天皇の子供のうち星川・磐城皇子は反乱で滅び、白髪皇子の同母妹・稚足姫皇女は伊勢の斎宮だったので唯一、雄略天皇の血筋を後世に伝えたのは春日大娘皇女だけでした。春日大娘皇女(かすがのおおいらつめのひめみこ)は雄略天皇に父を殺された仁賢天皇の皇后になります。仁賢天皇も自分の父親の仇の娘を妻にするぐらいですから雄略天皇の血筋を迎える事にメリットがあったのでしょう。雄略天皇が築いた権威と威光がその死後も大きいものだったと伺えます。

▼第23代 顕宗天皇

『日本書紀』弘計王(をけのきみ)・来目稚子(くめのわくご)

『古事記』袁祁命(をけのみこと)・袁祁之石巣別命(をけのいはすわけのみこと)

弘計王の父・市辺押磐皇子(いちのへのおしはのみこ)は皇位をめぐる争いの中で大泊瀬幼武皇子(おおはつせわかたけるのみこ/後の雄略天皇)に殺されました。その時、弘計王とその兄・億計王(おけのきみ)はまだ子供でしたが身の危険を感じ大泊瀬皇子の目を逃れる為に大和を去り播磨の縮見屯倉首(しじみのみやけのおびと)の館で名を「丹波小子(たにはのわらわ)」と変え身分を隠し牛飼い・馬飼いとして生きていました。

数十年後、雄略天皇が崩御し白髪皇太子が即位します。清寧天皇です。しかし、この天皇は生まれつき白髪で妻子も無かったため皇位を継ぐ者がいなくなってしまいました。雄略天皇が即位前に有力皇位継承者を殺しまくったツケがここに来たと言えます。

ある日、兄弟が身を潜めていた縮見屯倉首邸では新築を祝う宴が催され多くの人が集まっていました。宴たけなわになって出席していた客人達は身分の高い者から順に舞を舞うことになり最後に竈の隅にいた丹波小子に順番が廻ってきました。憶計王は弟・弘計王に先に舞うように勧めます。しかし弘計王は兄より先に舞う事はできないと言ってお互い譲り合いました。宴の客人たちは身分の卑しい者が譲り合っている様が可笑しくて笑いました。結局、憶計王が先に舞い、次に弘計王が舞おうとした時、弘計王は「我々兄弟は偉大なる去来穂別大王(履中天皇)の孫、市辺押磐皇子の御子なるぞ」と声高らかに歌いました。それを聞いてその場の者達は皆驚き客人の一人・播磨国司の山辺連小楯は他の客人を追い払い二人の王の発見を泣いて喜びました。兄弟の苦難の時がようやく終わりを迎えたのです。

さて、大和に戻ってこの兄弟、どちらが天皇になるかを決める時またもお互い譲り合いましたが憶計王は「我々兄弟が今こうしていられるのはお前が素性を明かしたおかげだ」と言って先に弟の弘計王が即位することになりました。顕宗天皇です。

▼第24代 仁賢天皇

『日本書紀』憶計王(おけのきみ)・大脚(おおし)・嶋郎(しまのいらつこ)

『古事記』意祁命(おけのみこと)

顕宗天皇は父を殺し自分達兄弟に苦汁を飲ませた雄略天皇をひどく憎んでいました。しかし雄略天皇は既に亡く、腹いせに河内にある雄略天皇の陵墓を破壊することにしました。憶計王は自ら進んでその任務を受け御陵の傍らの土を少し掘り起こして大和に戻ってきました。顕宗天皇は憶計王の帰りがあまりにも早いので不審に思い、どのように陵墓を破壊してきたのか尋ねると憶計王は「御陵の土を少し掘り起こしただけです」とありのままに伝えます。天皇は「それでは父の仇をとったことにならない」と言うと憶計王は「父の仇を討ちたい気持ちはございますが大泊瀬大王(雄略天皇)は我らの父の従兄弟であり天下を治められた大王であります。その大王の墓を壊したとあれば後世の人は弘計大王(顕宗天皇)を謗るやも知れません。しかし仇も討たねばなりません。そこで大泊瀬大王の墓の土を掘り起こし辱めを受けさせたのです。これで後世の人に我ら兄弟の志を示すことになりましょう。」と言いました。顕宗天皇は「あなたのおっしゃるとおりです」と憶計王の処置に感銘しました。

顕宗天皇の崩御後、憶計王は即位しました。仁賢天皇です。皇后は雄略天皇の娘・春日大娘皇女(かすがのおおいらつめのひめみこ)です。

▼春日大娘皇女

『日本書紀』春日大娘皇女(かすがのおおいらつめのひめみこ)・高橋皇女

『古事記』春日大郎女(かすがのおおいらつめ)

第24代 仁賢天皇の皇后・春日大娘皇女です。和珥系の皇女なので背景は若草山(三笠山)と春日山(花山と御蓋山)にしました。

春日大娘皇女の出生にはこんなエピソードがあります。

皇女の母・和珥童女君は雄略天皇の采女でした。とある夜、彼女に雄略天皇の御手がつき身籠って女の子を産みます。しかし雄略天皇は「一夜しか床を共にしていない」と言ってその子を認知しませんでした(最低)。

それから数年経ったある日のこと。そこそこ大きくなって歩いている童女君の娘の姿を目にした物部連目が雄略天皇に尋ねます。

物部連目「かわいいあの子は一体誰の娘ですか?」

雄略天皇「なぜそのようなことを聞く?」

物部連目「あの子が大王によく似ているからでございます。」

雄略天皇「あの子を見たものは皆同じ事を言う。しかし、あの子の母親の童女君と床を共にしたのは一晩だけだ。一晩で子を孕むのはおかしい。」

物部連目「それならば童女君を一晩に何度お召しになったのです?」

雄略天皇「7回。」

物部連目「…身籠りやすい人は○○が××しただけでも身籠るものです。夜もすがら童女君と床を共にしておいて疑ってはいけません。」

こうして春日大娘皇女は雄略天皇の娘と認められたのでした。めでたし、めでたし。

▼第26代 継体天皇

福井県福井市の足羽山に立つ継体天皇像が弓を持っているので持たせてみました。背景は足羽山から日本海に向かって立った時に背後にそびえる福井県大野市の荒島岳です。

▼第33代 推古天皇

背景は推古天皇が即位した豊浦宮跡付近からの畝傍山と二上山です。

▼聖徳太子

隋に国書を送るぞ! …っぽい感じの厩戸皇子こと後の世に言う聖徳太子です。

▼太安万侶

左利きです(※マイ設定) 背景は生駒山とNHK-FMラジオ『ドラマ古事記』より「かの日は荒涼たる葦原でも今日は奈良の都」という台詞から平城京以前と以後の時代の境を木簡ラインダンス(?)で区切ったイメージです。

▼稗田阿礼

稗田阿礼の誦するいにしえの世界へ安万侶の木簡たちが惹き込まれていくイメージです。

▼長屋王

悲劇的な最期のせいか何となく薄幸な感もありますが、政治家としての権勢、皇太子(聖武天皇)以上の血筋、藤原不比等亡き後の藤原氏の抑え込み等、かなり強かな人物のイメージです。背景は平城京の瓦の文様です。

▼藤原不比等

「記紀の系譜」の大トリを務める藤原不比等です。背景は藤と平城京の大極殿です。

▲top Tweet